Pilkada Garut telah usai, tetapi dinamika politik belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sorotan publik kini tertuju pada dugaan praktik patronage politics atau yang lebih populer disebut “bagi-bagi kue” dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan dan BUMD. Kasus yang sedang ramai diperbincangkan adalah seleksi calon direksi di Perumda Tirta Intan, di mana beredar foto salah satu ketua partai yang mengikuti pelatihan ahli air minum, yang diduga kuat terkait dengan seleksi tersebut.

Galih F. Qurbany, pengamat kebijakan strategis dari Pusat Analisis Kebijakan dan Integrasi Sosial (PAKIS), menilai bahwa tuduhan “bagi-bagi kue” ini terlalu simplistis dan mengandung bias politik. Dalam sistem politik multi-partai seperti di Indonesia, politik akomodasi (power-sharing politics) bukanlah sebuah pelanggaran etis, melainkan mekanisme realpolitik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Secara teoritis, distribusi kekuasaan pasca-pemilu merupakan bentuk dari teori institusionalisme politik, yang menjelaskan bahwa keputusan politik tidak hanya didasarkan pada preferensi individu, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok demi keberlangsungan pemerintahan.

Menurut Galih, fenomena ini bukanlah sesuatu yang eksklusif di Garut atau di Indonesia. Di Amerika Serikat, presiden terpilih selalu menempatkan loyalisnya dalam kabinet dan badan-badan strategis. Di Jerman, sistem koalisi memastikan bahwa partai-partai yang berkontribusi dalam pemerintahan mendapatkan porsi kekuasaan yang sesuai. Praktik ini juga tercermin dalam teori elitisme politik dari Gaetano Mosca, yang dalam karyanya The Ruling Class menegaskan bahwa dalam setiap sistem pemerintahan, kekuasaan akan selalu terpusat pada kelompok elit yang memiliki akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.

Dari aspek regulasi, mekanisme power-sharing telah mendapat landasan yuridis yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menyusun perangkat pemerintahan yang efektif sesuai dengan kebutuhan daerah. Sementara itu, dalam konteks BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa pengisian jabatan direksi harus mempertimbangkan kompetensi, tetapi tetap berada dalam ruang kebijakan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi jabatan politik dalam ranah eksekutif dan BUMD tidak bertentangan dengan hukum, selama dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi.

Galih menegaskan bahwa tantangan utama bukanlah soal distribusi jabatan itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana proses seleksi dilakukan. Jika seseorang yang berasal dari partai politik memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya menduduki posisi tersebut. Sebaliknya, jika rekrutmen dilakukan tanpa transparansi dan hanya mengakomodasi kepentingan politik semata, barulah hal itu menjadi masalah yang perlu dikritisi.

Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana narasi “bagi-bagi kue” sering kali digunakan oleh oposisi atau pihak yang kalah dalam Pilkada untuk mendeligitimasi pemerintahan baru. Dalam perspektif teori konstruksi sosial politik, isu semacam ini sering kali dibangun untuk membentuk opini publik yang cenderung negatif terhadap penguasa yang sedang berkuasa. Padahal, dalam realitas politik, setiap pemerintahan membutuhkan stabilitas yang hanya bisa dicapai dengan akomodasi berbagai kepentingan politik.

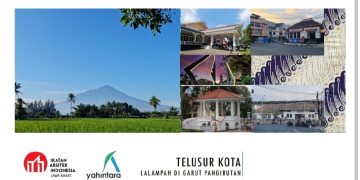

Dalam konteks Garut, Perumda Tirta Intan sebagai perusahaan daerah memang harus dikelola secara profesional, tetapi bukan berarti figur politik harus dilarang masuk ke dalamnya. Justru, dengan adanya figur politik dalam struktur pemerintahan atau BUMD, kebijakan yang dibuat dapat lebih selaras dengan visi pemerintahan yang sedang berjalan. Ini sejalan dengan konsep governance network, di mana pemerintahan modern tidak bisa berjalan secara linear, tetapi harus melibatkan berbagai aktor, termasuk aktor politik, untuk memastikan efektivitas kebijakan publik.

Galih juga mempertanyakan mengapa isu ini menjadi begitu sensitif ketika menyangkut partai politik tertentu. Apakah karena mereka bukan bagian dari kelompok yang mendominasi opini publik? Jika benar demikian, maka kritik ini bukanlah kritik kebijakan yang obyektif, melainkan bagian dari strategi politik untuk melemahkan legitimasi pemerintahan baru. Dalam perspektif teori konflik politik, wacana ini merupakan bagian dari dinamika pertarungan kepentingan, di mana pihak yang kalah dalam Pilkada mencoba mencari celah untuk melemahkan posisi lawan dengan memainkan sentimen publik.

Ia menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintahan pasca-Pilkada bukanlah menghindari akomodasi politik, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan meritokrasi. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan proses seleksi di Perumda Tirta Intan atau lembaga lainnya, maka mekanisme hukum dan pengawasan publik harus menjadi jalur utama, bukan sekadar membangun narasi politis yang bertujuan untuk menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat. Dalam demokrasi yang sehat, kritik harus berbasis data dan regulasi yang jelas, bukan sekadar asumsi dan retorika yang sarat kepentingan politik sesaat.***